Nota de Miradas al Sur | Por Geoff Dyer | http://todoshow.infonews.com/

Periodista y narrador inglés, Geoff Dyer elabora un relato descarnado sobre Chet Baker, el genial trompetista que tocaba cada nota “como si se estuviera despidiendo de ella”

Se sentó al borde de la cama, tocando bajito, encorvado sobre la trompeta como un científico mirando por el microscopio. Desnudo salvo por los calzoncillos, marcando con un pie un ritmo lento como un reloj en una casa vieja, con la campana de la trompeta casi rozando el suelo. Ella apretó la cara contra su cuello, le abrazó los hombros, deslizó una mano por la curva suave de la columna como si las notas que él tocaba las decidieran los patrones que dibujaban sus dedos en su piel, como si la trompeta y el hombre formaran un único instrumento que ella estuviese tocando con una mano. Los dedos femeninos volvieron a trepar por las muescas de la espalda hasta alcanzar los pelitos afeitados de la nuca de él.

La primera vez que ella había escuchado sus discos, su forma de tocar tan frágil y delicada le había parecido casi femenina, modesta hasta el punto de que los solos concluían antes incluso de que te dieras cuenta de que habían empezado. No fue hasta que se hicieron amantes cuando ella aprendió a detectar lo que hacía especial su forma de tocar. Al principio, cuando tocaba así después de hacer el amor, perdida al borde del sueño, había creído que tocaba para ella. Luego comprendió que él nunca tocaba para nadie más que para él mismo. Fue escuchándolo así, acostada con las piernas abiertas, con el semen frío resbalándole de adentro, como entendió, de forma repentina y por ninguna razón evidente, cuál era la fuente de la ternura con la que tocaba: podía tocar con tanta ternura solo porque nunca había conocido la ternura de verdad. Todo lo que tocaba era una suposición. Y tirada en la cama, observando los valles y las dunas de las sábanas arrugadas, humedecidas por un ligero rocío de sudor, comprendió lo equivocada que estaba al pensar que solo tocaba para él mismo: ni siquiera tocaba para sí… solo tocaba, y punto. Justo al contrario de su amigo Art, que volcaba todo su ser en cada nota: Chet no volcaba nada propio en la música y de ahí nacía el patetismo de su interpretación. La música que tocaba se sentía abandonada. Tocaba viejas baladas y standards con una larga serie de caricias que no llevaban a nada ni se disolvían en nada.

Siempre había tocado así y así tocaría siempre. Cada vez que tocaba una nota se despedía de ella. A veces, ni siquiera se despedía. Aquellas viejas canciones estaban acostumbradas a que la gente que las tocaba las amara y las quisiera; los músicos las abrazaban y las hacían sentirse nuevas, frescas. Chet dejaba a la canción sintiéndose despojada. Cuando él la tocaba, la canción necesitaba consuelo: no era la interpretación la que estaba cargada de sentimiento, sino la propia canción dolida. Notabas que cada nota intentaba quedarse un poquito más con él, se lo suplicaba. La canción misma le gritaba a cualquiera que quisiera escucharla: por favor, por favor, por favor.

Y al escucharlo comprendías no solo la belleza, sino la sabiduría que contenían esas canciones. Si las juntabas todas formaban un libro, una guía onírica del corazón: “Every Time We Say Goodbye”, “I Can’t Believe You’re in Love with Me”, “TheWay You Look Tonight”, “You Go to My Head”, “I Fall in Love Too Easily”, “There Will Never Be Another You”. Contenían todo, todas las novelas del mundo no te dirían más sobre los hombres y las mujeres y los momentos que pasan como estrellas fugaces entre ellos.

Otros músicos buscaban en las viejas canciones una frase o una melodía que elaborar y transformar, o se colaban en la canción con el saxo. Con Chet la canción hacía todo el trabajo; Chet lo único que tenía que hacer era extraer la ternura maltrecha que escondían todas esas canciones viejas.

Por eso nunca tocaba blues. Incluso cuando tocaba un blues en realidad no era tal porque no sentía la necesidad de la fraternidad, de la religión, que implicaba el blues. El blues era una promesa que él nunca podría cumplir.

Dejó la trompeta en la cama y fue al baño. Al oír cerrarse la puerta, a ella le sorprendió que incluso esa minúscula despedida estuviera teñida de tristeza. Cada vez que una puerta se cerraba detrás de él parecía una premonición de la separación final, igual que cada nota que tocaba de una canción era una premonición de la última: como si improvisar constituyera una forma de clarividencia, como si tocara elegías al futuro.

Era un hombre que daba siempre la impresión de estar yéndose. Arreglabas con él y aparecía tres o cuatro horas tarde, o no se presentaba, o desaparecía durante días, semanas incluso, y no dejaba un teléfono ni una explicación. Y lo sorprendente era lo fácil, lo adictivo que resultaba amar a un hombre así, cómo sentías un abandono similar a la compañía: hasta tal punto Chet te acercaba a la soledad con la que todo el mundo carga, la soledad que atisbas en las caras implorantes de los desconocidos en un vagón de subte medio vacío. Incluso después de hacer el amor y de que él saliera de su interior, incluso entonces, minutos después de acabar, ella sentía que lo estaba perdiendo. Cuando algunos hombres te hacían el amor te dejaban en el cuerpo una impronta de pasión que era como un niño creciéndote dentro. Podían desaparecer un año y tu cuerpo seguía sintiéndose lleno de ellos, lleno de su amor. Cuando Chet se iba te sentías vacía, llena de añoranza de él, llena de esperanzas para la próxima vez, la próxima vez… Y para cuando comprendías que nunca podría darte lo que querías, él era lo único que querías. Notó que las lágrimas le nublaban la vista y recordó algo que le había dicho una vez un amigo de Chet sobre su forma de tocar, que el modo en que sostenía las notas te hacía pensar en el momento justo antes de que una mujer se ponga a llorar, cuando su cara desborda belleza como el agua desborda un vaso y darías cualquier cosa por no haberla lastimado. Su cara es algo tan sereno, tan perfecto que sabes que no puede durar, pero ese instante, más que ningún otro, posee cierta cualidad de eternidad: cuando sus ojos comprenden la historia de todo lo que alguna vez se dijeron hombres y mujeres. Y entonces le dices “No llores, no llores”, consciente de que esas palabras, más que nada en el mundo, la harán llorar…

En el baño, Chet se tiró agua de plata a la cara, se miró en el espejo a través de las gotas de mercurio que le caían entre las manos. Le sostenía la mirada una cara cuyos rasgos parecían controlados por una gravedad interna que tiraba de todo hacia adentro. Hombros encogidos, brazos con moretones y venas rotas. Bajó las manos y vio hacer lo mismo al reflejo, las manos brotaban como astas de las estrechas muñecas. Sonrió y el reflejo le devolvió la sonrisa, una sonrisa espectral sin dientes, solo encías endurecidas.

Incluso cuando tocaba un blues en realidad no era tal porque no sentía la necesidad de la fraternidad, de la religión, que implicaba el blues. El blues era una promesa que él nunca podría cumplir.

Esta súbita aparición no lo asustó. Según sus cálculos podrían haber pasado treinta años desde la primera vez que la vio en el espejo. Para él el tiempo transcurría así. Se podía mantener una nota en la trompeta lo suficiente para que pareciera la eternidad. Mientras duraba parecía que nunca terminaría.

Ya había pasado una vez, igual de repentina, mientras se dirigía caminando a la sala de ensayo una tarde de noviembre de hacía un par de años. Encorvado contra un viento polvoriento entrevió su reflejo vestido de cuero en la fachada acristalada de un edificio de oficinas del otro lado de la calle. Le gustó que pasara eso, le gustó verse reflejado de pronto como otra persona en un largo tapiz de imágenes. La secuencia de reflejos quedó brevemente interrumpida por la entrada del edificio y cuando volvió a mirar le sorprendió ver, en lugar de su reflejo, a un viejo con abrigo de cuero que le devolvía la mirada. Al aproximarse distinguió con más detalle al hombre que se le acercaba arrastrando los pies, devolviéndole la mirada como una amenaza: un rostro surcado por arrugas como de corteza de árbol, barba, pelo largo y ralo, ojos apagados que oteaban el horizonte a un metro de distancia. Se dirigió al borde de la vereda y el viejo hizo otro tanto, escudriñando con paciencia el tráfico, dibujando con la boca la misma mueca que había visto en las ancianas europeas, que las hacía parecer familiarizadas con el sufrimiento y los achaques: labios que encerraban el dolor, que jamás dejaban escapar una queja porque entonces tendrían que admitir lo mal que estaban y eso les habría resultado insoportable. Seguro ya de lo que pasaría, saludó al viejo y lo vio imitar simultáneamente su gesto. Entendió con tanta claridad el significado de lo que acababa de pasar que ni siquiera tuvo que pensarlo, giró hacia la cara cortante del viento y siguió caminando.

Abandonaba a sus mujeres a capricho, a menudo sin ningún motivo. Normalmente volvía con ellas, igual que de vez en cuando regresaba a ciertas canciones. Había dejado a tantas mujeres que a veces se preguntaba si no sería eso lo que las atraía de él: el saber que las abandonaría. Ser completamente egoísta, indigno de confianza, informal… y vulnerable; era la combinación más atractiva del mundo. Una vez se lo había contado a una mujer y ella le había contestado que eso lo sabía cualquiera, que cualquier sinvergüenza podría explicártelo.

La misma mujer le dijo que leía las manos y las cartas del Tarot y se ofreció a adivinar su futuro. El tenía veintiocho años y pensó que por qué no. Se sentó enfrente de ella, mirando la bola de cristal de tienda de regalos y las cartas desplegadas a la luz de las velas, fascinado por los colores y la belleza de lo que mostraban: un mundo de imágenes más simples e incluso más generales que las que ofrecían las canciones que él cantaba.

–Estas imágenes contienen todas las transformaciones y posibilidades de la vida –dijo ella en tono serio.

El contempló cómo ordenaba el mazo, cómo señalaba una carta primero y luego otra, y escuchó la larga ristra de tribulaciones que le deparaban los próximos veinte años. La dejó terminar, vio que esperaba alguna reacción por su parte, prendió un cigarrillo, expulsó una fina niebla de humo y, apoyando una mano en la rodilla de la mujer, dijo:

–Entonces, ¿para qué tanto apuro?

Siempre había mujeres… y siempre, una cámara. La industria musical quería promocionar a una estrella blanca en un firmamento mayoritariamente negro y Chet era un sueño hecho realidad. Tenía esa mirada ausente, el toque vaquero, pero también el porte de una chica tímida mirando a la cámara por encima del hombro, escondiéndose de sí misma. Seducía a la cámara, se le entregaba. En el escenario del Birdland, con los ojos cerrados, un brazo colgando sin fuerza, el pelo cayéndole sobre la frente, la trompeta pegada a los labios como una botella de brandy (sin tocar la trompeta, bebiendo de ella, ni siquiera a tragos, solo a sorbos). Con el pecho desnudo, haciendo mohínes en los brazos de Halima, con la trompeta descansando en la falda de ella. Bolonia 1961, con smoking y moño, Carol de negro y con perlas, con hombres que le rozaban los brazos desnudos al pasar, rodeados por los flashes de las cámaras, gentes pisándose, derramando copas y empujándose. Se quedaron solo unos minutos y se abrieron paso entre la muchedumbre de fotógrafos y traficantes de imágenes. Salieron al frío de la noche, notó los ángulos duros de sus huesos en la blandura de los hombros de ella, que le rodeaba la cintura con la mano. Las cámaras seguían ahí cuando unos policías con cara de pocos amigos lo esposaron y lo llevaron a empujones al tribunal de Lucca. Los policías enseguida empezaron a disfrutar de la exposición mediática, sonreían a la cámara mientras cruzaban con él puertas blindadas, posando a su lado mientras Chet miraba al público de fotógrafos que esperaba fuera de la sala, a los flashes que destellaban como aplausos dispersos mientras él permanecía en pie, agarrado a los barrotes con esa intensidad que decía “sáquenme de acá” que todos esperaban. Y seguían esperando cuando salió de la cárcel al año siguiente como si apareciera por la puerta VIP del Idlewild.

Su última conversación había sido muy simple:

–Me debes plata.

–Ya sé.

–Último aviso.

–Ya sé.

Después los dos se quedaron mirándose varios segundos, satisfechos de la breve poesía del intercambio. Para rematarlo, Manic subió el tono de la amenaza.

–Te doy dos días. Tienes dos días. Dos días, nada más.

Chet asintió: dos días; y el dueto terminó.

Chet llevaba seis meses comprándole, y Manic, encantado de tener un cliente de prestigio, había roto su primera regla: no se fía… nunca. Había dejado que Chet se fuera con un par de papeles a crédito dos veces y las dos veces Chet había aparecido con el dinero a los pocos días. De ahí a abrirle una cuenta no había un gran paso y, al menos durante un tiempo, Chet pagó puntualmente, y a menudo adelantaba un par de cientos de dólares para futuras compras. Funcionó un tiempo y luego Manic tuvo que empezar a recordarle que la deuda se le estaba escapando de las manos… y, de nuevo, un aviso bastaba para garantizar que Chet saldara lo que debía en cuestión de días, a lo sumo de una semana. Luego llegaron al punto de que Chet no solo compraba a crédito, sino que también le pedía dinero prestado. Los intereses fueron acumulándose, las promesas de Chet –mañana, loco, mañana– se habían alargado una semana y su cara parecía el agua que se escapa por el desagüe. De ahí su última conversación.

El mismo Manic no andaba bien. Por lo que recordaba, llevaba un mes sin dormir, ni siquiera unas horitas, aspirando sulfato y engullendo anfetaminas hasta terminar con la cabeza como un papel quemado. Hacía tanto que no dormía que notaba que su cerebro se reducía como el estómago de un hombre muriéndose de hambre, temblaba tanto que prácticamente vibraba. Sus pensamientos estaban convirtiéndose en fragmentos de sueños que duraban un par de segundos, con trama, color y acción.

Chet estaba en el Moonstruck tomándose una taza de café barato cuando volvieron a encontrarse. Manic lo vio por la ventana, entró, dio vuelta una silla y se sentó a horcajadas para poder apoyarse en el respaldo como un sheriff con panza cervecera en una película del Oeste cuya parsimonia está colmada de amenazas dormidas. Las formas de Manic no tenían nada de somnolientas: estaba flaco como un palo e inquieto como un insecto; cualquier amenaza suya recordaba a un perro asustado. Pidió un café y vació sobrecitos de azúcar en la taza hasta darle la consistencia del pegamento. Tenía muy mal aliento y se empeñaba en pegar la cara a la de Chet, obligándolo a respirar el hedor. Manic se sentía como si hubiera visto todas las películas del mundo seis o siete veces en una tarde y acabara de salir a la luz del día, impresionado porque el mundo y el sol seguían existiendo. Estaba preguntándose qué hacer, perdido en la intensidad congelada de su cabeza, cuando llegó el desayuno de Chet. Miró cómo salaba la comida y dijo:

–¿Cómo es que nunca sonríes, Chet?

–Supongo que me olvidé de cómo se hace.

–Te di dos días.

Chet miraba fijamente el estanque muerto del café, donde las luces del techo se reflejaban como destellos de peces brillantes. Un cigarrillo se consumía en el cenicero.

–Hace ocho. Pasó dos veces el doble de tiempo –dijo Manic, sacándole el cuchillo de la mano a Chet y clavándolo en la yema del huevo, que embadurnó el plato de amarillo.

Antes de entrar en la cafetería sabía que por mucho que quisiera el dinero disfrutaba más de los pequeños rituales amenazadores; si Chet le seguía el juego, decía las frases correctas y contribuía al momento cinematográfico, sabía que le concedería más tiempo para pagar. Sin embargo, ese día Chet parecia indiferente a la pantomima, lo que hizo que Manic se sintiera un idiota.

–¿Lo tienes?

–No.

–¿Vas a conseguirlo, pelotudo?

–No sé.

Manic sujetaba el cuchillo, Chet el tenedor: como si entre los dos formaran un par de manos. De forma impulsiva, sin ira, desesperado por inyectar algo de energía a esa escena sin vida, Manic le tiró el café a la cara. Chet se estremeció, se secó con la servilleta, el café no estaba tan caliente como para quemarlo. Manic esperó: quizá después le clavara el cuchillo en el ojo, como había hecho con el huevo. Chet siguió sentado, con el desayuno nadando en el charco marrón de café.

A Manic no se le ocurría nada que decir ni que hacer. La escena carecía de fuerza. Normalmente un movimiento desencadenaba el siguiente, pero Chet estaba sentado como en un callejón sin salida. Manic miró la mesa, agarró la botella de ketchup por el cuello, la levantó por encima del hombro y lo golpeó con ella en la boca como si fuera un bate de béisbol. No porque quisiera hacerlo o porque la situación lo demandara, sino porque no había nada más que hacer. La botella se rompió, salpicó la pared de vidrios y salsa espesa. Chet tenía la boca llena de cristales y astillas de los dientes, el tomate tenía gusto a sangre. Sorprendentemente, siguió sentado a la mesa como quien espera el postre con paciencia… hasta que Manic se abalanzó hacia él y la mesa se dio vuelta y Chet terminó en el suelo, recibiendo una tanda de patadas en la cabeza y la mandíbula. Notó que le caía encima la mesa, un plato le rebotó en la cabeza y se estampó contra el suelo, una mano le resbaló en el charco amarillo del huevo. Intentó rodear la mesa gateando y escapar entre la maraña de patas, pero las patas iban levantándose y cayéndole encima como una avalancha. Con la oleada de gritos y chillidos de los otros clientes le llovió una cascada de agua, más café, un jarrón de flores y un azucarero que salpicó el suelo de cristales blancos.

Después la tormenta amainó y se vio atrapado entre las ruinas del túnel de muebles rotos, cortándose las manos con fragmentos de vidrio y de dientes, en un suelo empantanado de ketchup, café y el agua de las flores en cuyo caos flotaban tres tulipanes amarillos. Hizo acopio de todas sus fuerzas y se puso de pie como un hombre saliendo a pulso del fondo de un lago, goteando yema de huevo, trozos de vajilla y tiras de panceta, con la boca desdibujada en la cara. Lo primero que vio fue al mozo a su lado, cafetera en mano, dispuesto a rellenarle la taza; detrás de él, las bocas abiertas de la clientela, paralizadas a medio comerse las tortillas, los bagels, los panqueques. Consciente de que iba a derrumbarse, alargó un brazo y embadurnó la pared con una espantosa huella de la mano antes de salir corriendo por la puerta de la calle, cubierto por los restos de un desayuno de pesadilla. Afuera, San Francisco se empinaba y volvía a caer en un mar de calles como montañas, un colectivo amarillo remontaba unas olas inmensas, dirigiéndose hacia él como un transatlántico.

Fue en 1972. En 1976 tenía el aspecto que tendría que haber tenido siempre, quizás algo peor. Su cara regresó al terruño, tenía el aspecto que habría tenido de no haber salido nunca de Oklahoma: barba, campera Levi’s, jeans, remera. La clase de tipo que veías por todo el Medio Oeste, apoyado en la barra de un bar, charlando de autos y tomando Coors del pico, chasqueando los labios cuando una mujer cruzaba la puerta. La clase de tipo que habría tardado veinte años en terminar tomando en el mismo lugar donde se había tomado la primera cerveza. Trabajando en una estación de servicio, escuchando la radio, rodeado todo el tiempo del olor a nafta, el destello y el brillo de los autos. Mirando a las mujeres de otros mientras limpiaba las manchas y salpicaduras de insectos del parabrisas.

Incluso desdentado y con la mirada endurecida por la derrota, incluso entonces los traficantes de imágenes y los adictos de las lentes lo seguían, asombrados por la velocidad a la que había pasado de pálido Shelley del bebop a jefe indio marchito, encantados con la obviedad del proceso, con la parábola del rostro. Si hubieran mirado con más atención se habrían percatado de lo poco que había cambiado la cara, de la constancia de la expresión: el mismo aire inquisitivo y ausente, los mismos gestos. Por eso, a pesar de todo, podías amarlo durante treinta años: los rasgos hundidos, los brazos resecos como árboles en invierno, pero la forma de agarrar una taza de café o un tenedor, la manera de cruzar una puerta o levantar el abrigo, como su sonido, esos gestos seguían siendo los mismos. Los mismos gestos y las mismas poses: el cigarrillo colgando de los dedos, la trompeta suelta, balanceándose ligeramente en la mano. En 1952 Claxon lo fotografió acunando la trompeta, cabizbajo, con el pelo peinado hacia atrás y los ojos mirando con aire de niña a la cámara. En 1987 Weber lo fotografió igual, salvo que los ojos son meras sombras; en todas partes parece estar desapareciendo en la oscuridad, como su voz va apagándose poco a poco, como la trompeta va silenciándose. En 1986 Weber lo fotografió en brazos de Diane, con la cabeza apoyada en su hombro igual que Claxton lo había mostrado con Lilli abrazándolo contra su pecho treinta años antes, con la misma mirada de bebé consolado por su madre, con la misma sensación de entrega.

Las canciones se tomaron revancha: él las abandonaba una y otra vez pero siempre regresaba, siempre volvía con ellas. Así como antes elegía cualquier canción a su antojo y le bastaba susurrar cuatro frases para hacerla llorar, ahora las canciones no sentían nada y no les afectaba su modo de tocar. Levantar la trompeta lo dejaba sin aliento para soplar y cada vez más cantaba las letras de las canciones, con una voz suave y frágil como el pelo de un bebé. A veces acariciaba sus viejas canciones con tanta ternura que recordaban lo que habían sentido en otro tiempo, la facilidad con que sus dedos y su respiración las excitaba; pero sobre todo se apiadaban de él, le ofrecían un cobijo que él apenas tenía fuerzas para aceptar.

Adondequiera que iba la gente quería conocerlo, hablar con él, contarle lo que su música significaba para ellos. Los periodistas le hacían preguntas tan largas que se contestaban con un simple gruñido afirmativo o negativo. De todas las cosas que nunca le habían interesado, probablemente hablar era la que lo dejaba más indiferente. A veces se preguntaba si había mantenido alguna conversación interesante en toda su vida. Aunque le gustaba rodearse de charlatanes, gente que no esperaba que les contestara. Su forma de tocar era lo mismo, un modo de no decir nada, de moldear el silencio, de darle cierto tono. Sonaba íntimo porque era como si alguien se sentara delante de ti, concentrado en lo que se decía, esperando tranquilamente su turno para hablar.

En Europa la gente se aferraba a cada una de sus notas, acudían en rebaños porque cada actuación podía ser la última, escuchaban en su música las cicatrices de todo por lo que había pasado. Creían que estaban prestando atención, penetrando en la música, pero en realidad no ponían suficiente atención. Ese dolor no estaba. Simplemente Chet sonaba así. Habría sonado así con independencia de lo que le hubiera pasado. Solo sabía tocar de una manera, un poco más rápido o un poco más lento, pero siempre con el mismo sentimiento: una emoción, un estilo, un tipo de sonido. El único cambio derivó de la debilidad, del deterioro de la técnica… pero ese deterioro del sonido también lo reforzó, le aportó un falso patetismo que no habría tenido si su técnica hubiera sobrevivido a los daños que él mismo se infligía.

Quienes veían en su vida la tragedia de una promesa rota, de un talento desperdiciado y una habilidad despilfarrada también se equivocaban. Chet tenía talento, y el verdadero talento se asegura de no dejarse desperdiciar, insiste en su capacidad de florecer. Solo quienes no tienen talento desperdician su talento, pero existe también una clase de talento que promete más de lo que puede alcanzar: viene con esas condiciones. Y tal era el caso de Chet, lo oías cuando tocaba, es lo que le imprime el suspenso. Promesas… nunca iba a pasar de ahí, ni aunque no hubiera visto una aguja en su vida.

En Amsterdam no se alejaba del hotel, daba paseos breves y se detenía en los puentes mientras bandas de adictos desgarbados pasaban arrastrándose, sin saber que su santo patrón los observaba desde las sombras. La ciudad zumbaba a su alrededor: al cruzar la calle miraba a derecha e izquierda cuatro o cinco veces pero constantemente tenía que esquivar a los tumbos tranvías, autos rugiendo y los timbres de viejas bicicletas. Una ciudad hecha de ventanas, que no escondía nada. Pasaba por delante de ventanas enrojecidas por los labios de chicas que lo saludaban, viejos comercios que parecían casas, casas viejas que parecían comercios. Apenas hablaba, y cuando lo hacía parecía simple coincidencia que su boca articulara las palabras que flotaban en el aire como la niebla. Sabía que se mantenía artificialmente con vida a la gente mediante equipos de soporte vital y le parecía que en eso se había transformado su cuerpo… y cuando lo apagaran ni siquiera se daría cuenta.

De vuelta en el hotel veía fragmentos de videos, marcaba números de teléfono, fumaba y esperaba, dejando que la habitación se oscureciera a su alrededor. Por la ventana miraba las luces de los cafés que salpicaban el canal igual que las hojas, escuchaba las campanas repiqueteando por encima de las aguas negras. El viejo cuento de que al morir ves pasar toda tu vida ante ti. Su vida llevaba pasándole por delante desde que tenía uso de razón, como mínimo desde hacía veinte años, quizá llevara todo ese tiempo muriéndose, quizá los últimos veinte años fueran simplemente el largo momento de su muerte. Se preguntaba si le daría tiempo de regresar de nuevo al hogar, a dondequiera que hubiera nacido, a Oklahoma, de convertirse en una piedra del desierto. Las piedras no estaban muertas, eran la versión pétrea de los peces que permanecen en el lecho del océano fingiendo ser otra cosa. Las piedras eran el estado que buscan alcanzar los budistas y los gurús, meditación transformada de acción en cosa. Las ondas de calor eran las señales de la respiración del desierto.

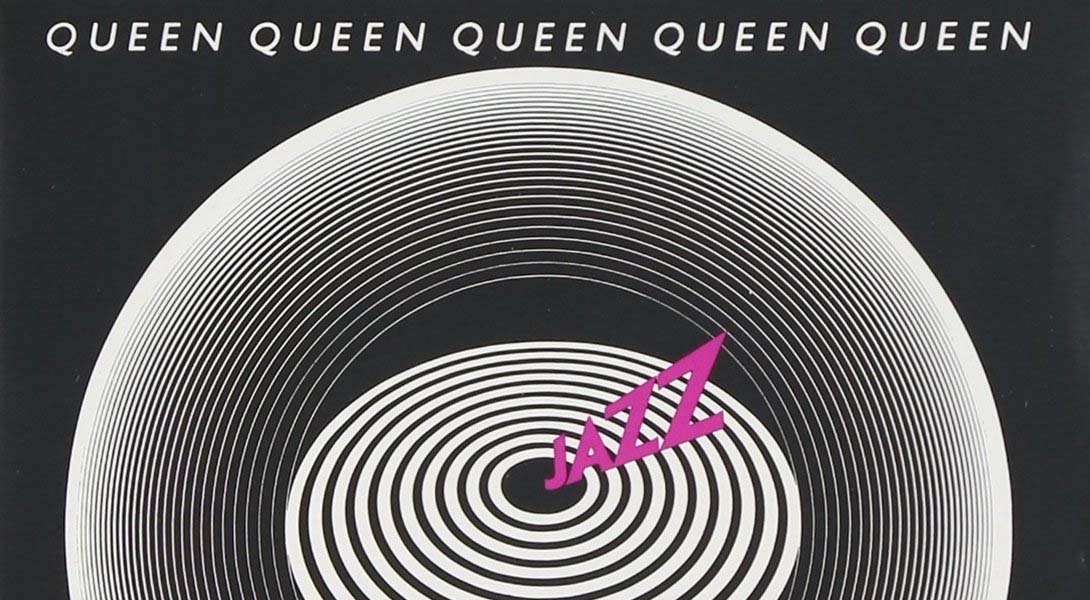

Entre el destello de las baldosas del baño se miró en el espejo y no vio nada, ningún reflejo. Se colocó justo delante, miró al frente y no vio ni rastro de su persona, solo las toallas, gruesas y níveas, colgadas detrás de él. Sonrió, pero el espejo no corroboró nada. Una vez más, no tuvo miedo. Pensó en vampiros y no muertos, pero le pareció más bien que había entrado en el reino de los no vivos. Miró fijamente el espejo, recordando los cientos de fotografías suyas repartidas por discos y revistas de todo el mundo. Agarró de la mesa de la habitación principal la tapa de un disco que mostraba una fotografía que le había sacado Claxton hacía años en Los Ángeles. De vuelta en el baño, la levantó y miró el reflejo en el espejo. Flotando en el aire, enmarcado por las toallas y las baldosas del lavabo, el espejo lo mostraba sentado al piano, con la cara reflejada en la tapa, perfecto como un Narciso despeinado junto al estanque. Se quedó mirando varios minutos, bajó el disco y, una vez más, solo vio una expansión nevada de toallas.