Escrito por María Elisa Flushing

En el Carnegie Hall de Nueva York ocurrió en 1944 un recital operístico extraordinario: una soprano sin talento, ritmo ni oído, logró colmar las 2.800 butacas del templo neoyorquino y dejar fuera del recinto a más de 2.000 frustrados espectadores. Esta “diva de la estridencia”, capaz de masacrar a Mozart, es Florence Foster Jenkins, y su historia podemos disfrutarla en “Glorious”, una exitosa pieza teatral del dramaturgo inglés Peter Quilter. Noventa minutos de risa, buen teatro y muy mal canto, están garantizados con Elba Escobar en el papel de Florence Foster y Germán Anzola como Cosme McMoon, su acompañante al piano.

Florence nació en el seno de una familia acaudalada de Pensilvania en 1868, y desde muy niña manifestó una inquebrantable decisión de convertirse en una cantante. Su padre, un rico banquero llamado Charles Dorrance Foster, la complació con lecciones de piano, pero se negó rotundamente a financiar estudios de canto lírico en Europa a su querida y desafinada hija. Florence se fuga entonces a Filadelfia con Frank Jenkins, un médico con quien se casaría y de quien tampoco obtendría el apoyo para la tan soñada carrera como soprano. Fue un matrimonio infeliz que culminó en divorcio en 1902.

Con la muerte de su padre en 1909, Florence hereda una suma considerable de dinero que le permite mudarse a Nueva York, recibir clases de canto y comenzar su carrera. Gracias a la fundación del Club Verdi, una organización dedicada al apoyo de nuevos talentos de la lírica -y de la propia Florence, por supuesto- logra introducirse en el mundo musical neoyorquino y debutar en 1912, a los 42 años.

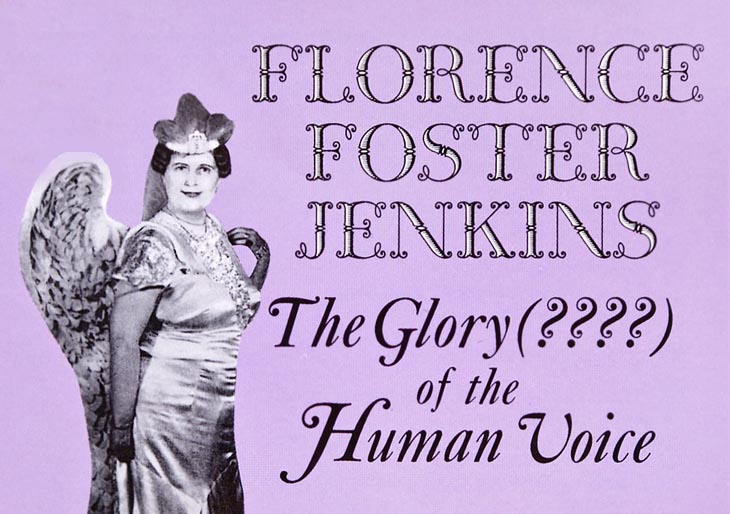

Florence se consideraba a sí misma una gran artista y con la más absoluta confianza en su talento incluía en sus recitales arias de Mozart –nada menos que la difícil aria de la Reina de la Noche-, Verdi y Strauss. Pero su audacia no se limitaba sólo al canto, sino también a los estrafalarios trajes que ella misma diseñaba. Al parecer, la señora Foster no conocía la timidez: podía vestirse como un “ángel” con diadema y alas de plumas, o como una “Carmen” envuelta en encajes y con mantilla para cantar “Clavelitos” de Joaquín Valverde. Su acompañante al piano, Cosme McMoon, contribuía notablemente con la hilaridad del concierto al no poder evitar muecas en su rostro ante los chirridos de la diva. El espectáculo concluía siempre con ovaciones y aplausos ensordeceros del público en un vano intento por sofocar las carcajadas.

Estos recitales fueron ganando tanta popularidad, que era casi imposible conseguir una entrada para el concierto benéfico privado que cada año ofrecía en el Hotel Ritz: sólo 800 personas, previamente entrevistadas y aprobadas por la señora Jenkins, podían asistir.

Las críticas más abrasivas a su terrible voz nunca hicieron mella en la confianza en sí misma o en su amor por la música. “Celos profesionales”, decía. Estaba tan convencida de que su vida estaba predestinada al canto, que cuando sufrió un accidente en un taxi en el que viajaba, en lugar de demandar al conductor, le obsequió una caja de habanos en agradecimiento porque descubrió que podía cantar un fa más alto.

Florence Foster Jenkins murió a los 76 años, un mes después de su exitosa presentación en el Carnegie Hall. Sin duda alguna, fue una mujer admirable que nunca dejó de luchar por alcanzar su sueño: “podrán decir que no canto, pero jamás podrán decir que no canté”.